Au croisement de la mémoire, du mythe et de l’architecture, les figures d’Anne de La Tour d’Auvergne, de son époux John Stuart, duc d’Albany, et du roi Arthur se rencontrent dans une série de documents du début du XVIe siècle. Au cœur de cette construction généalogique et symbolique, les résidences des comtes d’Auvergne, en particulier le palais de Vic-le-Comte, mais aussi le château de Mirefleurs, jouent un rôle essentiel.

Une double généalogie, entre mythe arthurien et lignées royales

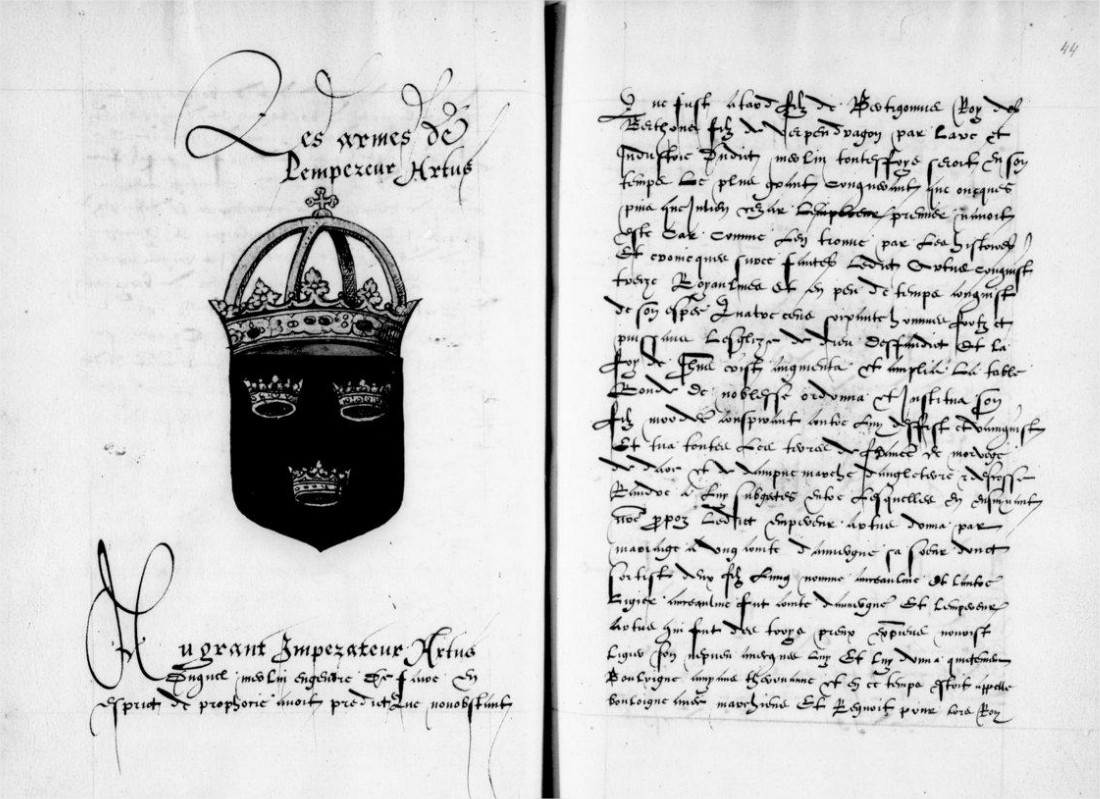

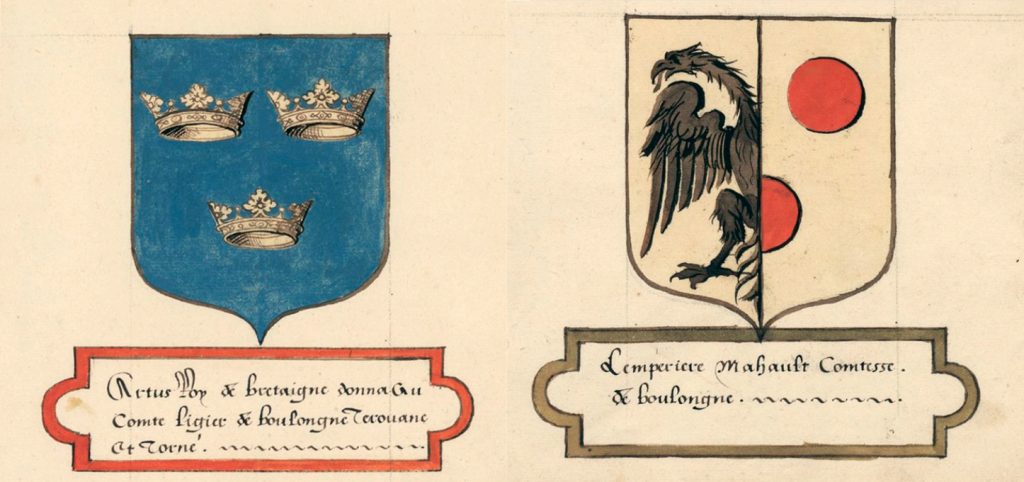

En 1518, à la demande du duc d’Albany, l’humaniste Brémond Domat réalise une généalogie illustrée d’Anne de La Tour, dans laquelle il rattache la maison d’Auvergne à un certain Ligier, premier comte de Boulogne, présenté comme neveu du roi Arthur. Ce lien, manifestement symbolique, s’inscrit dans les pratiques de l’époque : les grandes familles nobles cherchent à remonter leur ascendance jusqu’à des figures semi-légendaires, pour renforcer leur prestige et leur légitimité. Albany le sait bien, lui qui a participé à l’organisation du mariage de sa belle sœur avec les Médicis, de son cousin le roi James V avec Madeleine de France (fille de François 1er) ou encore de Catherine de Médicis avec le futur roi Henry II.

Domat intègre également dans son document une généalogie du duc d’Albany, soulignant sa descendance des rois d’Écosse. Il accompagne ce double récit d’illustrations (notamment des châteaux des comtes d’Auvergne) et d’une pronostication astrologique annonçant à Albany une « double couronne deux foys Roy ». Cette prédiction ne se réalisera pas : Albany a certes porté la couronne d’Ecosse, mais l’invasion de l’Angleterre qu’il avait organisée, en réunissant les irlandais, les danois et des opposants anglais, a échoué au dernier moment. François 1er, en particulier, a préféré poursuivre les guerres d’Italie, et les écossais avaient du mal à oublier leur dernière déroute.

Quelques décennies plus tard, en 1582, un second manuscrit réalisé pour Catherine de Médicis, nièce du couple, par Augustin Le Prévost, reprend cette tradition dynastique. Ce document contient la copie d’actes relatifs à la maison de La Tour d’Auvergne ainsi qu’une description détaillée des verrières du palais des comtes à Vic-le-Comte, où figuraient les armoiries des ancêtres d’Anne — et donc, de Catherine.

La Sainte-Chapelle et sa verrière : une mise en scène de la lignée

Si le palais des comtes d’Auvergne à Vic-le-Comte a aujourd’hui presque entièrement disparu, sa Sainte-Chapelle subsiste, témoignage de la magnificence voulue par le couple. On y trouve encore un vitrail de l’Arbre de Jessé, emblème d’une généalogie sacrée, dont la base représente Albany et Anne, s’inscrivant dans la lignée de David et du Christ.

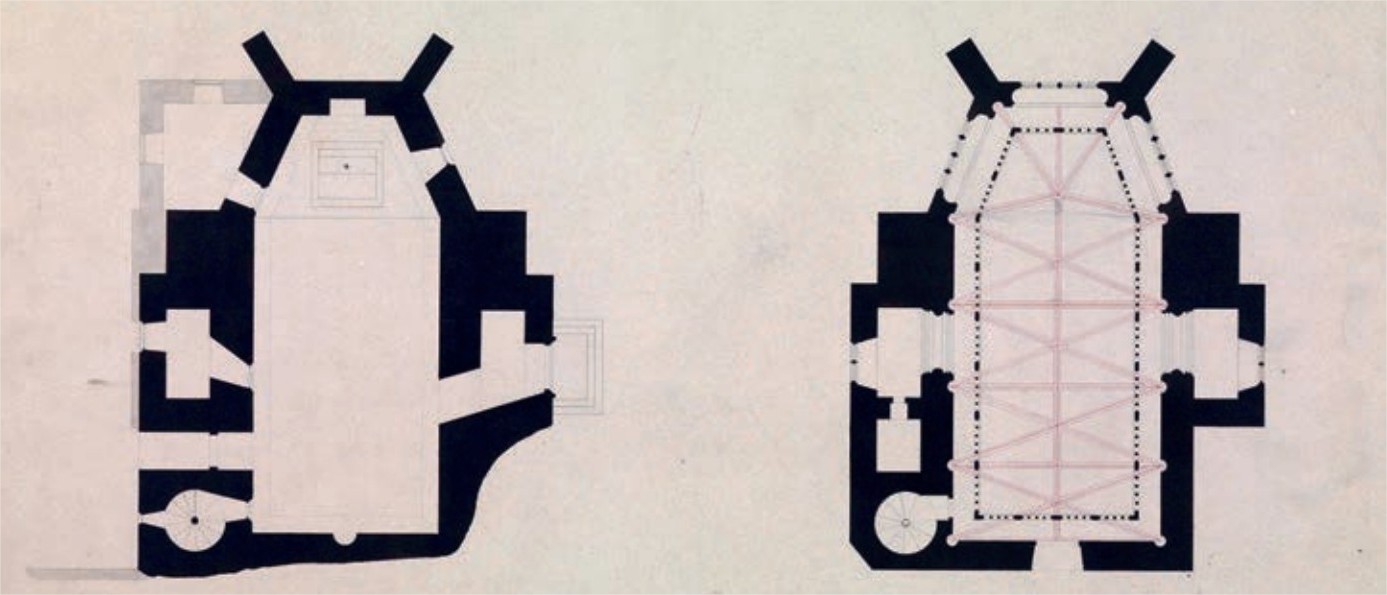

Un plan ancien de la chapelle montre une ouverture à l’étage, sur un balcon privé, donnant directement accès au sanctuaire depuis le palais. Cette porte intérieure, située en face du vitrail principal, suggère un alignement architectural et symbolique entre la Sainte-Chapelle et une galerie vitrée du palais aujourd’hui disparue. Celle-ci aurait pu prolonger visuellement et idéologiquement la chapelle, en exposant dans ses verrières les armoiries des ancêtres d’Anne, évoquées dans le manuscrit destiné à Catherine de Médicis.

Il s’agit d’une hypothèse nouvelle, fondée sur la lecture conjointe des documents du XVIe siècle et des vestiges architecturaux. Elle révèle une mise en scène cohérente, où la Sainte-Chapelle et les verrières héraldiques du palais formaient une narration continue : des origines mythiques d’Arthur à l’ascendance sacrée de Jessé.

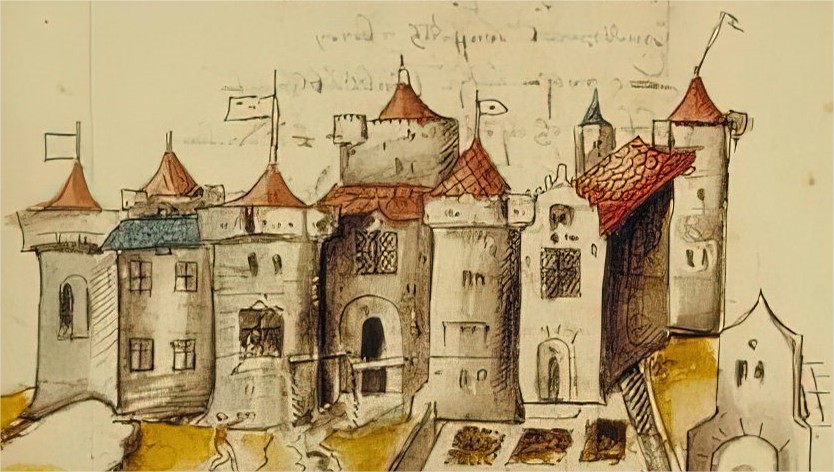

L’image ci-contre est une reconstitution du palais, à partir d’un dessin du XVIIe siècle (source : HISTOIRE DE LA COMTÉ D’ AUVERGNE ET DE SA CAPITALE – BIÉLAWSKI – MORAND 1868).

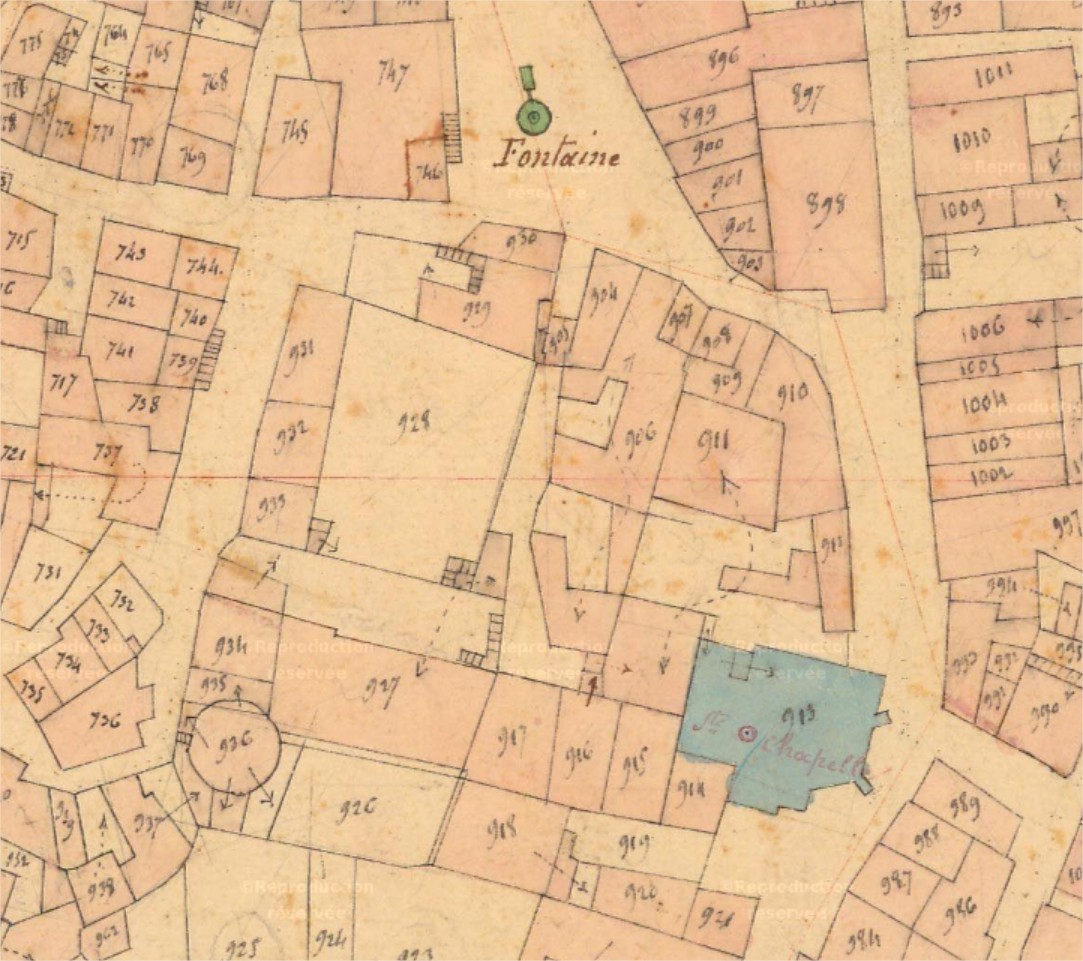

Sur ce plan du cadastre napoléonien de Vic (Archives spt 63), figurent en bleu la Sainte-Chapelle. Dans le prolongement, l’église n’est pas encore construire mais on note la présence de bâtiments avec une tour.

[EDIT] Un extrait de la Revue de l’Art Chrétien (7ème année, 1863) semble corroborer cette hypothèse : « Vic-le-Comte, ancienne résidence des comtes d’Auvergne, est à 34 kilomètres de Riom, toujours sur la ligne ferrée et dans la direction du midi ; cette petite capitale n’a conservé de son ancienne splendeur que la Sainte-Chapelle qui sert maintenant d’église paroissiale, allongée au moyen de la destruction de l’ancien palais ducal. L’ancienne église paroissiale de style roman a été démolie depuis peu et sert de place publique. »

Mirefleurs : lieu de retraite, de travail et de mémoire

Parmi les résidences d’Anne, le château de Mirefleurs occupait une place à part : plus confortable que le palais de Vic, doté de jardins merveilleux et d’une vue spectaculaire, il fut l’un de ses lieux de séjour réguliers. C’est probablement là que Brémond Domat rédigea ses travaux. Le souvenir de son installation locale est peut-être conservé par la maison dite « Jean Domat », bâtiment classé situé dans le bourg, attribué à un descendant ou à la famille du grand juriste Jean Domat, né un siècle plus tard.